黄石长安网

-2025-

10/23

09:49

编辑:本站

《中国妇女》《人民法院报》等主流媒体报道大冶法院“女子法庭”典型案例

近日,《中国妇女》《人民法院报》、中国法院网等多家媒体关注报道大冶法院“女子法庭”审理的一起美容服务合同纠纷案。

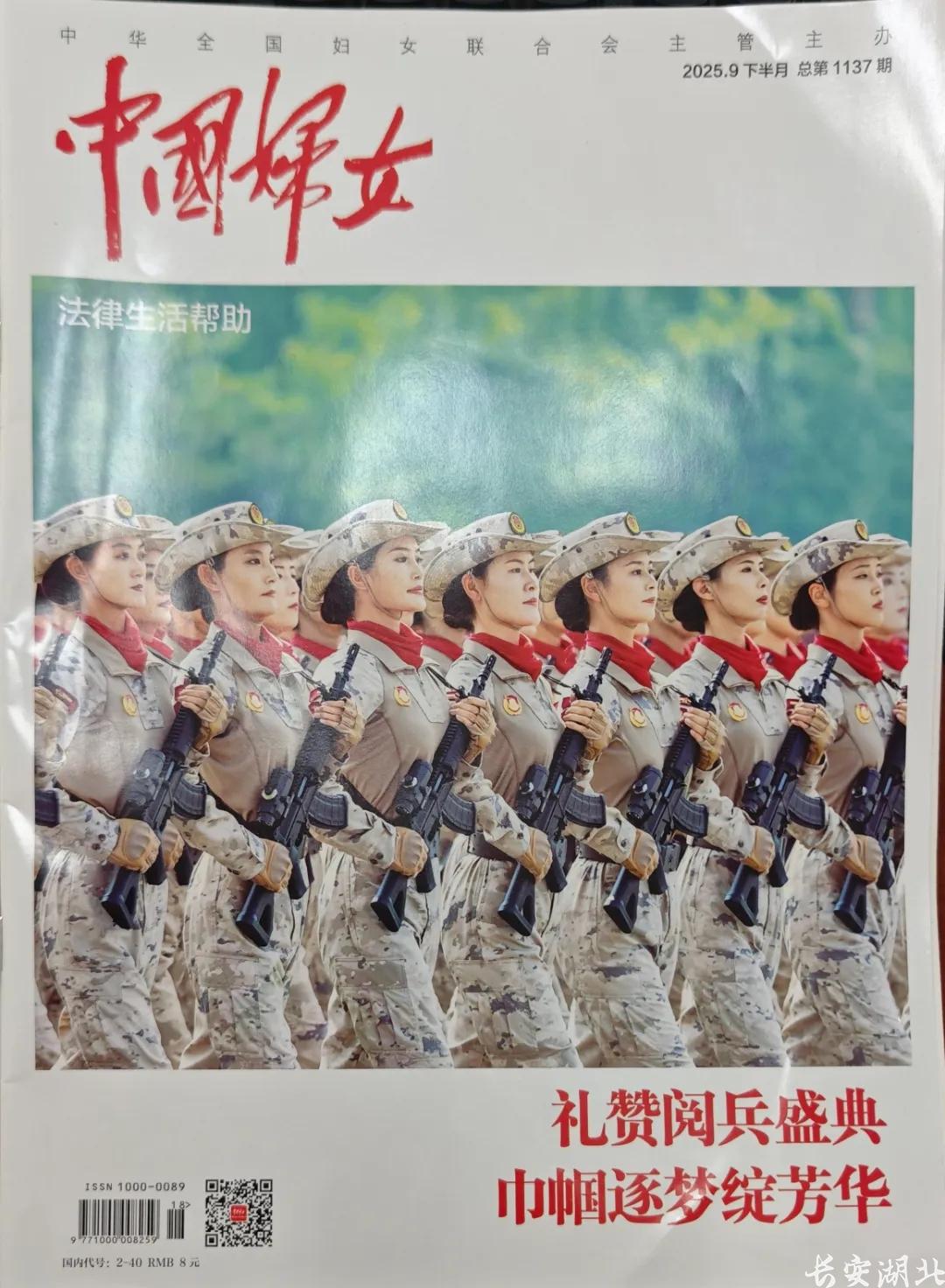

《中国妇女》

《人民法院报》

中国法院网

全文如下

当代美容行业正经历着从传统服务向高科技、多元化服务的转型,各种新概念、新技术层出不穷,部分商家利用信息不对称和消费者求美心切的心理,通过精心设计的话术,诱导消费者支付高额费用。近日,湖北省大冶市人民法院审理了一起美容服务合同纠纷案,揭示了这种“话术包装”如何从营销手段演变为消费陷阱的全过程。

“两个月长头发”的美丽陷阱

据李某诉称,李某与某美容店的渊源可以追溯到五年前。作为这家美容店的常客,她几乎每个月都会光顾一两次,做一些基础护理项目。长期的消费关系让她对店主黄某非常地信任,也正因如此,当2023年11月,黄某向她推荐生发新项目时,李某几乎没有任何戒备心理。

“李姐,我们新引进了一项生发技术,两个月内保证让你长出头发,再也不用为发际线高烦恼了。”黄某热情洋溢的介绍瞬间击中了李某长期以来的痛点。步入中年后,逐渐后移的发际线成了她心中难以言说的隐痛,每次照镜子或拍照时,她都会不自觉地用手拨弄前额的头发,试图掩盖那越来越明显的“M”型发际线。市面上各种生发产品她尝试了不少,但效果甚微。黄某的承诺像是一根救命稻草,让她看到了希望。

黄某进一步介绍,这个产品使用了“最新毛囊激活技术”,通过“营养导入”和“纹刺刺激”双重作用,唤醒休眠毛囊,促进头发自然生长。

基于长期建立的信任和对新技术的期待,李某几乎没有仔细阅读就签署了服务协议,并一次性支付了9880元费用。这份协议上打印的项目名称为“半永久发际线”,在空白处有一行手写字:“承诺两个月长头发”。李某后来在法庭上坚称,这行字是签约时黄某应她要求写下的;而黄某则辩称这是事后李某丈夫来店里理论时被迫补加的。

产品效果并不如李某预期。所谓的“毛囊激活”实际上是一种纹绣技术——美容师使用细针在她的发际线处刺入色素,形成类似新生发茬的视觉效果。整个过程没有任何针对毛囊的治疗设备或产品出现。当李某询问时,黄某解释这是“第一步基础工作”,后续还需要配合使用店内特制的育发液才能达到生发效果。黄某免费送了一套育发液,李某按照指导每天涂抹。

两个月过去,李某的发际线处除了那些纹绣的色素线条外,没有长出任何真正的头发。当她再次照镜子时,绝望地发现那些纹上去的“发茬”已经开始褪色,呈现出不自然的红褐色,与她本身的黑发形成明显反差。

“这根本不是生发!你们骗人!”李某在微信上愤怒地质问黄某。黄某的回复却显得轻描淡写:“亲,纹发本来就是改善外观的,要长真头发得坚持用我们的育发液,而且每个人体质不同……”

感到被欺骗的李某开始收集证据:她翻拍了服务协议,保存了所有微信聊天记录,并请朋友拍摄了自己发际线的现状照片。在多次协商无果后,她一纸诉状将某美容店告上大冶市人民法院,认为商家存在虚假宣传和欺诈行为,要求“退一赔三”,即退还服务费9880元,并三倍赔偿29640元。

“我只是想要真正的头发,他们却给我画了一个假发际线。”在法庭上,李某哽咽着陈述道,“如果知道只是纹绣,我根本不会花这么多钱。那些照片肯定是假的,他们从头到尾都在骗我。”她的愤怒中夹杂着无助——作为普通消费者,她难以分辨美容宣传中的真伪,而近万元的损失对工薪阶层的她来说不是小数目。

某美容店的经营者黄某则给出了完全不同的说法。她承认李某是该店的老顾客,但否认存在欺诈行为:“协议上清清楚楚写着‘半永久发际线’,这是标准的纹绣项目名称,行业内都知道。李某做了五年美容,应该了解基本常识。”黄某还出示了李某术后拍摄的“效果满意”照片,试图证明服务达到了约定效果。

这场纠纷的核心在于:当“生发”承诺遭遇“纹发”现实,消费者与商家之间究竟谁该为认知偏差负责?法院又将如何认定双方的责任?

双方各执一词真假难辨

庭审过程中,原告李某与被告某美容店之间的争议逐渐聚焦于三个核心问题,这些问题不仅关乎本案的判决结果,更触及了美容行业普遍存在的营销手段与消费者权益保护的边界。法官们仔细梳理了双方的主张和证据,总结出三个争议焦点。

第一个争议焦点围绕项目性质展开:纹绣发际线是否被包装为生发项目?“半永久发际线”在实际操作与消费者理解之间是否存在定义认知偏差?李某坚持认为,黄某在整个推销和服务过程中持续使用“生发”“长头发”“毛囊激活”等术语,使她确信这项服务能够促进头发自然生长,而不仅仅是纹绣修饰。而某美容店则辩称,“半永久发际线”是行业通用术语,指的就是通过纹绣技术营造发际线视觉效果的服务,店内从未宣称过该项目具有治疗脱发或促进生发的医疗功效。黄某解释,她所说的“长头发”是指建议李某配合使用育发产品可能达到的效果,而非纹绣服务本身的功能。

第二个争议焦点集中在那行关键的手写条款上:“承诺两个月长头发”究竟是签约时双方的真实意思表示,还是事后李某配偶施压的结果?这一问题直接关系到商家是否存在明示的违约行为。李某主张,这行字是签约时黄某应她明确要求写下的,反映了双方对服务效果的真实约定。而黄某则提供了完全相反的陈述,称协议原本没有这行字,是在服务后李某丈夫来店理论并威胁要投诉时,她出于息事宁人的考虑才添加的。对此,双方都无法提供协议签署时的第三方见证或视频记录。法官注意到,协议正文明确标注了“半永久发际线”这一项目名称,而手写条款则孤立存在,没有进一步详细说明,这为判断其法律效力增加了难度。

第三个争议焦点涉及责任认定的核心问题:长期接受美容服务的消费者自称不了解服务内容是否合理?经营者的行为是否构成消费欺诈或仅为诱导消费?某美容店强调,李某作为有五年来店史的老顾客,对美容服务应有基本认知能力,“半永久”在美容行业是常见术语,一般消费者都能理解其含义。黄某还指出,术后李某曾表示满意并拍照留念,现在却全盘否认效果,有违诚信原则。而李某则反驳称,专业术语的理解不能推定消费者知情,特别是在商家刻意混淆概念的情况下。她质疑,如果服务内容确如商家所言仅为纹绣,为何需要承诺“两个月长头发”?为何要使用“毛囊激活”等具有明确生理效应的术语进行宣传?

随着庭审的深入,法院逐步厘清了这些复杂问题的法律适用路径。通过对双方证据的审查和对行业惯例的调查,一个基于消费者权益保护法和合同法原则的裁判框架逐渐形成。

未尽告知义务需部分退款

在全面听取双方陈述和辩论后,法官对案件进行了深入剖析,从法律角度逐一回应了争议焦点,并在此基础上作出了裁判。

关于项目性质的认定,法院查实,该店营业执照登记的经营范围为生活美容及纹绣,不具备医疗美容资质。法院认为,“半永久发际线”在行业通常认知中属于纹绣类技术,其通过纹饰手段改善外观视觉效果,与医美领域中旨在改变生理功能的“毛发再生”治疗存在本质区别。前者不宣称改变毛囊生理状态,仅通过表皮层色素沉积营造视觉假象;而后者则声称能够激活毛囊生理功能,促进毛发自然生长。从服务实际内容看,某美容店提供的确实是纹绣服务,未实施任何影响毛囊生理功能的操作。

关于手写条款“承诺两个月长头发”的争议,法院认为,李某主张该条款是签约时双方约定内容,但未能提供签署时的见证人或录音录像等直接证据;而黄某辩称是事后添加,同样无法举证证明。协议正文明确项目为“半永久发际线”,而手写条款孤立存在,未明确说明是承诺纹绣效果还是配套产品效果,其法律效力认定应当与协议主体内容保持一致。结合协议整体内容和行业惯例,法院最终认定,该条款更可能是对配套育发液效果的承诺,而非对纹绣服务本身效果的保证。

关于责任认定的核心问题,法院进行了细致的利益衡量。一方面,根据消费者权益保护法第八条,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。某美容店在服务宣传及履约过程中,对服务效果、操作方式及纹绣与生发的本质差异等重要信息未尽到全面、清晰的告知义务,且其部分宣传用语与实际情况不符,构成违约。另一方面,法院也指出,李某作为具有完全民事行为能力的成年人,且在某美容店有五年消费经历,应当对美容服务的基本分类和效果有一定认知能力。“半永久”作为美容行业常见术语,已在一定范围内形成普遍认知,将纹绣完全误解为生发超出了合理认知范围,李某自身也存在一定过失。

关于是否构成欺诈的问题,法院采取了严格认定标准。根据消费者权益保护法等相关法律规定,欺诈行为要求经营者存在故意告知虚假情况或故意隐瞒真实情况的主观恶意,并导致消费者陷入错误认识而作出意思表示。本案中,协议明确标注了“半永久发际线”这一项目名称,反映了商家在一定程度上披露了服务真实性质;李某也无法证明商家明知服务不可能生发仍故意欺骗。因此,法院认为商家行为虽存在不当,但尚未达到欺诈的法律标准,不支持李某“退一赔三”的惩罚性赔偿请求。

基于上述分析,法院最终认定本案属于服务合同违约纠纷,而非欺诈侵权,双方均负有一定责任。综上,大冶法院依法判决某美容店返还原告李某部分服务费4500元,驳回李某其他诉讼请求。

【观察思考】

消费者应理性看待“美容话术”

本案的判决虽已落槌,但其揭示的问题却远未终结。这起纠纷犹如一面镜子,映照出当前美容行业在激烈竞争下滋生的“话术包装”乱象。部分商家利用信息不对称,刻意模糊生活美容与医疗美容的界限,将普通技术包装成“黑科技”,用精心设计的暗示性语言编织“美丽谎言”,诱导消费者为不切实际的预期买单。从“毛囊激活”到“干细胞再生”,各种似是而非的科学术语成为营销噱头,其本质是利用消费者专业知识的欠缺制造信息壁垒。

乱象根源在于标准缺失与监管挑战。首先,行业术语缺乏统一、强制性的标准定义和消费者告知规范,为“解释权归商家”留下了操作空间。其次,生活美容与医疗美容的边界虽在法律上有原则性划分,但在具体项目(如某些声称有“功效”的纹绣、导入等)的定性上仍存在模糊地带,给监管和执法带来困难。再者,此类消费纠纷往往证据固定难,商家口头承诺与合同文本常不一致,消费者在维权时面临举证困境。

笔者以为,整治乱象需多方合力,形成长效机制。监管部门应牵头制定更清晰、更具操作性的美容服务项目分类清单和宣传规范,明确各类服务的本质和效果描述边界,严禁生活美容机构宣传医疗功效。同时,推广使用内容全面、语言通俗的标准化服务合同,减少“话术”误导空间。消费者协会、市场监管部门应进一步畅通投诉举报渠道,降低维权成本。对于查实的虚假宣传、欺诈等行为,应依法加大行政处罚力度,提高违法成本,形成震慑。司法机关在审理此类案件时,应充分考虑消费者的认知局限,合理分配举证责任,切实保护消费者合法权益。

追求美丽无可厚非,但务必保持理性。消费者也应提高警惕,对美容效果承诺保持理性判断,在签订合同前充分了解服务内容,避免因轻信口头承诺而陷入维权困境。美容行业经营者更应珍惜羽毛,自觉规范营销行为,靠专业技术与诚信服务赢得市场,而非依靠夸大其词的“话术陷阱”。只有行业走向规范化、透明化,才能实现可持续健康发展,真正让消费者“美得放心”。