黄石长安网

-2025-

08/27

12:55

编辑:本站

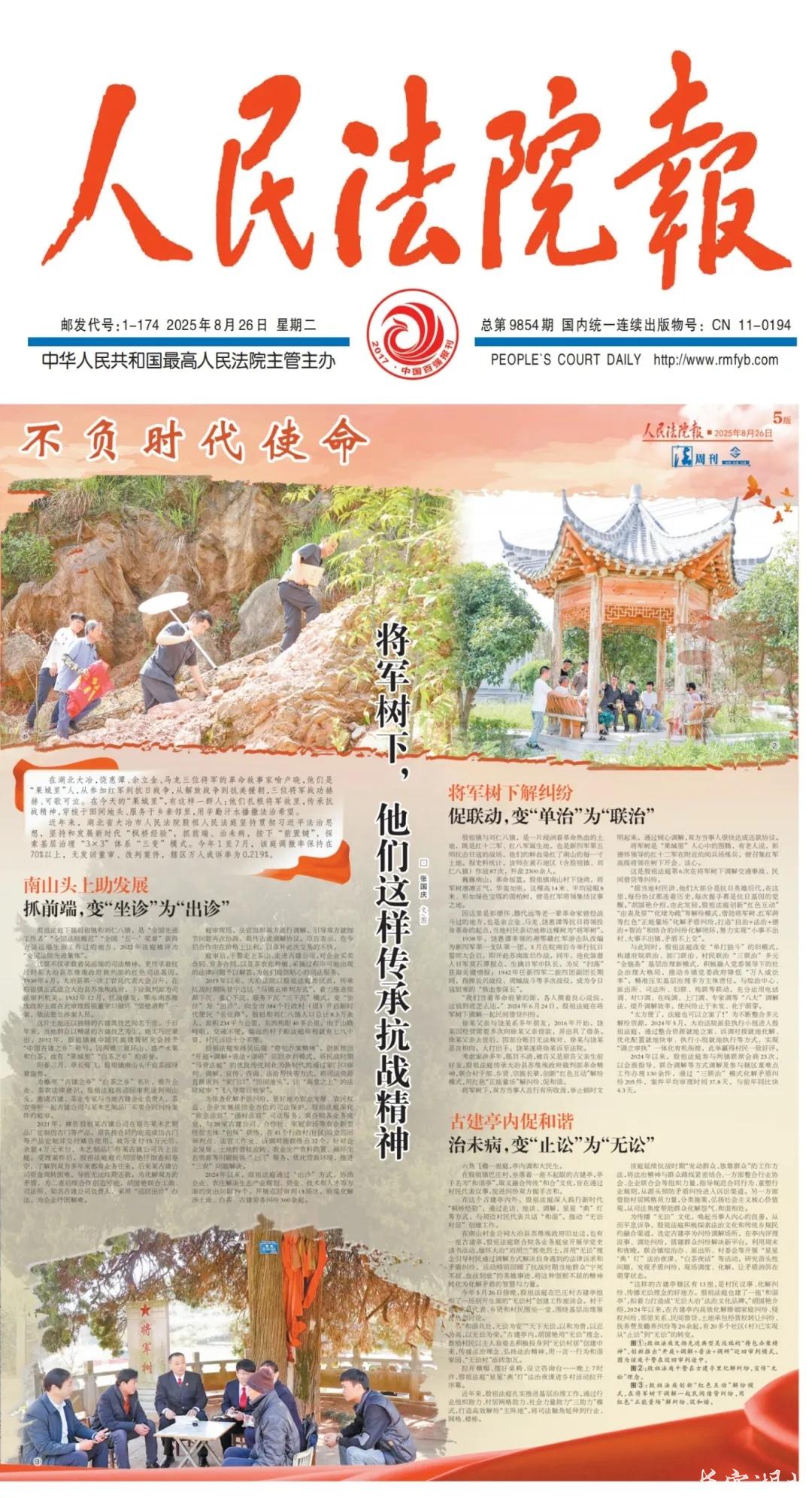

《人民法院报》整版报道殷祖法庭:将军树下,他们这样传承抗战精神

在湖北大冶,饶惠谭、余立金、马龙三位将军的革命故事家喻户晓,他们是“果城里”人,从参加红军到抗日战争,从解放战争到抗美援朝,三位将军战功赫赫、可歌可泣。在今天的“果城里”,有这样一群人:他们扎根将军故里,传承抗战精神,穿梭于田间地头、服务于乡亲邻里,用辛勤汗水播撒法治希望。

近年来,湖北省大冶市人民法院殷祖人民法庭坚持贯彻习近平法治思想,坚持和发展新时代“枫桥经验”,抓前端、治未病,按下“前置键”,探索基层治理“3×3”体系“三变”模式。今年1至7月,该庭调撤率保持在70%以上,无发回重审、改判案件,辖区万人成诉率为0.219%。

南山头上助发展

抓前端,变“坐诊”为“出诊”

殷祖法庭下辖殷祖镇和刘仁八镇,是“全国先进工作者”“全国法院模范”“全国‘五一’奖章”获得者吴远瑞生前工作过的地方,2022年该庭被评为“全国法院先进集体”。

这里不仅承载着吴远瑞的司法精神,更传承着抗战时期大冶县苏维埃政府裁判部的红色司法基因。1930年6月,大冶县第一次工农兵代表大会召开,在殷祖镇正式成立大冶县苏维埃政府,下设裁判部为司法审判机关。1932年12月,抗战爆发,鄂东南苏维埃政府主席在此审理殷祖董家口破坏“坚壁清野”一案,依法惩处涉案人员。

这片土地还以独特的古建筑技艺闻名于世。千百年来,当地群众以精湛的古建技艺为生,能工巧匠辈出。2012年,殷祖镇被中国民族建筑研究会授予“中国古建之乡”称号。因两镇三面环山、盛产水果和白茶,故有“果城里”“白茶之乡”的美誉。

阳春三月,草长莺飞,殷祖镇南山头千亩茶园绿意盎然。

为擦亮“古建之乡”“白茶之乡”名片,提升企业、茶农法律意识,殷祖法庭将巡回审判送到南山头,邀请古建、茶业专家与当地古建企业负责人、茶农旁听一起古建公司与某木艺制品厂买卖合同纠纷案件的庭审。

2021年,被告殷祖某古建公司在原告某木艺制品厂定制仿古门等产品,原告按合同约定完成仿古门等产品定制并交付被告使用,被告支付15万元后,余款4万元未付,木艺制品厂将某古建公司告上法庭。受理案件后,殷祖法庭庭长胡国艳仔细查阅卷宗,了解到双方多年来都有业务往来,后来某古建公司资金周转困难,导致无法按期还款。为化解双方的矛盾,为二者后续合作创造可能,胡国艳联合工商、司法所、知名古建公司负责人,采用“巡回出诊”办法,为企业纾困解难。

庭审现场,法官组织双方进行调解,引导双方就细节问题再次协商,最终达成调解协议。原告表示,在今后合作中在价格上让利,以弥补此次交易的不快。

庭审后,干警走上茶山、走进古建公司,对企业买卖合同、劳务合同,以及茶农在种植、采摘过程中可能出现的法律问题予以解答,为他们提供贴心的司法服务。

2019年以来,大冶法院以殷祖法庭为试点,传承抗战时期陕甘宁边区“马锡五审判方式”,着力推进资源下沉、重心下沉、服务下沉“三下沉”模式,变“坐诊”为“出诊”,向全市384个行政村(居)开启新时代便民“长征路”。殷祖和刘仁八镇人口总计8.3万余人,面积234平方公里,东西相距40多公里。由于山路崎岖,交通不便,偏远的村子距法庭单程就有七八十里,村民诉讼十分不便。

殷祖法庭发扬吴远瑞“挎包办案精神”,创新推出“开庭﹢调解﹢普法﹢调研”巡回审判模式,将抗战时期“马背法庭”的优良传统转化为新时代的通过家门口审判、调解、宣传、咨询、法治帮扶等方式,将司法资源直接送到“家门口”“田间地头”,让“高堂之上”的法院庭审“飞入寻常百姓家”。

为排查化解矛盾纠纷,更好地为农业发展、农民权益、企业发展提供全方位的司法保护,殷祖法庭深化“驻企法官”“通村法官”司法服务,联合院各业务庭室,与28家古建公司、合作社、家庭农场等农业新型经营主体“包保”联络,在41个行政村(社区)设立巡回审判点、法官工作室、诉调对接联络点32个,针对企业发展、土地经营权流转、农业生产资料购置、破坏生态资源等问题提供“上门”服务,优化营商环境,推进“三农”问题解决。

2024年以来,殷祖法庭通过“出诊”方式,协助企业、农庄解决生态产业规划、资金、技术和人才等方面的突出问题79个,开展巡回审判15场次,前端化解涉土地、白茶、古建劳务纠纷300余起。

将军树下解纠纷

促联动,变“单治”为“联治”

殷祖镇与刘仁八镇,是一片浸润着革命热血的土地,既是红十二军、红八军诞生地,也是新四军第五师抗击日寇的战场,他们的鲜血染红了南山的每一寸土地。据史料统计,该师在黄石地区(含殷祖镇、刘仁八镇)作战87次,歼敌2300余人。

巍巍南山,革命摇篮。殷祖镇南山村下饶湾,将军树凛凛正气,华盖如张。这棵高14米、平均冠幅8米、形如绿色宝塔的圆柏树,曾是红军将领集结议事之地。

因这里是彭德怀、滕代远等老一辈革命家曾经战斗过的地方,也是余立金、马龙、饶惠谭等抗日将领投身革命的起点,当地村民亲切地称这棵树为“将军树”。

1938年,饶惠谭率领的湘鄂赣红军游击队改编为新四军第一支队第一团,5月在皖南岩寺举行抗日誓师大会后,即开赴苏南敌后作战。同年,他化装潜入日军莫石潭据点,生擒日军中队长,为反“扫荡”获取关键情报;1942年任新四军二旅四团副团长期间,指挥长兴战役、周城战斗等多次战役,成为令日寇胆寒的“铁血参谋长”。

“我们当着革命前辈的面,各人摸着良心说说,这钱到底怎么还。”2024年6月24日,殷祖法庭在将军树下调解一起民间借贷纠纷。

徐某父亲与饶某系多年朋友,2016年开始,饶某因经营需要多次向徐某父亲借款,并出具了借条。徐某父亲去世后,因部分账目无法核对,徐某与饶某恶言相向,大打出手。饶某遂将徐某诉至法院。

考虑案涉多年,账目不清,被告又是原告父亲生前好友,殷祖法庭传承大冶县苏维埃政府裁判部革命精神,联合村干部、乡贤、宗族长辈,创新“红色互动”解纷模式,用红色“正能量场”解纠纷、促和谐。

将军树下,双方当事人言行有所收敛,举止顿时文明起来。通过倾心调解,双方当事人很快达成还款协议。

将军树是“果城里”人心中的图腾,有老人说,彭德怀领导的红十二军在附近的阅兵场练兵,曾召集红军高级将领在树下开会、谈心。

这是殷祖法庭第6次在将军树下调解交通事故、民间借贷等纠纷。

“据当地村民讲,他们大部分是抗日英雄后代,在这里,每份协议都连着历史,每次握手都是抗日基因的觉醒。”胡国艳介绍,由此发轫,殷祖法庭创新“红色互动”“由表及里”“化堵为疏”等解纷模式,借助将军树、红军洞等红色“正能量场”化解矛盾纠纷,打造“自治﹢法治﹢德治﹢智治”相结合的纠纷化解闭环,努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

与此同时,殷祖法庭改变“单打独斗”的旧模式,构建府院联治、部门联治、村民联治“三联治”多元“全链条”基层治理新模式,积极融入党委领导下的社会治理大格局,推动乡镇党委政府降低“万人成讼率”,精准压实基层治理多方主体责任。与综治中心、派出所、司法所、妇联、残联等联动,充分运用电话调、对口调、在线调、上门调、专家调等“八大”调解法,提升调解效率,使纠纷止于未发、化于萌芽。

“太方便了,法庭也可以立案了!”为不断整合多元解纷资源,2024年5月,大冶法院派驻执行小组进入殷祖法庭,通过整合资源就地立案、诉调对接就地化解、优化配置就地快审、执行小组就地执行等方式,实现“调立审执”一体化有机衔接,此举赢得村民一致好评。

2024年以来,殷祖法庭参与两镇联席会商23次,以会商指导、联合调解等方式调解及参与辖区重难点工作办理130余件,通过“三联治”模式化解矛盾纠纷205件,案件平均审理时间37.8天,与前年同比快4.3天。

古建亭内促和谐

治未病,变“止讼”为“无讼”

六角飞檐一座庭,亭内调和大民生。

在殷祖镇巴庄村,坐落着一座不起眼的古建亭,亭子名为“和谐亭”,取义融合传统“和合”文化,旨在通过村民代表议事,促进纠纷双方握手言和。

在这个古建亭内外,殷祖法庭深入践行新时代“枫桥经验”,通过走访、座谈、调解、星星“典”灯等方式,与周边村民代表共话“和谐”,推动“无讼村居”创建工作。

在南山村金公祠大冶县苏维埃政府旧址边,也有一座古建亭,殷祖法庭联合院各业务庭室开展学党史读书活动,缅怀大冶“刘胡兰”郭亮烈士,并用“无讼”理念引导村民通过调解方式解决自身遇到的法律诉求和矛盾纠纷。活动特别回顾了抗战时期当地群众“宁死不屈、血战到底”的英雄事迹,将这种坚韧不屈的精神转化为化解矛盾的智慧与力量。

今年5月26日傍晚,殷祖法庭在巴庄村古建亭组织了一场别开生面的“无讼村”创建工作座谈会。村干部、党员代表、乡贤和村民围坐一堂,围绕基层治理展开热烈讨论。

“和谐共处,无讼为安”“天下无讼,以和为贵,以忍为高,以无讼为荣。”古建亭内,胡国艳用“无讼”理念,鼓励村民以主人翁姿态积极投身到“无讼村居”创建中来,传播法治理念、弘扬法治精神,用一言一行为和谐家园、“无讼村”添砖加瓦。

拉开横幅、摆好桌椅、设立咨询台……晚上7时许,殷祖法庭“星星‘典’灯”法治夜课进乡村活动拉开序幕。

近年来,殷祖法庭扎实推进基层治理工作,通过行业组织助力、村居网格助力、社会力量助力“三助力”模式,打造高效解纷“主阵地”,将司法触角延伸到行业、网格、楼栋。

该庭延续抗战时期“发动群众、依靠群众”的工作方法,将法治精神与群众路线紧密结合,一方面整合行业协会、企业联合会等组织力量,指导规范合同行为、重塑行业规则,从源头预防矛盾纠纷进入诉讼渠道。另一方面借助村居网格员力量,分类施策,弘扬社会主义核心价值观,从司法角度帮助群众化解怨气、和谐相处。

为传播“无讼”文化,唤起当事人内心的良善,从而平息诉争,殷祖法庭积极探索法治文化和传统乡规民约融合渠道,选定古建亭为纠纷调解场所,在亭内评理说事、调处纠纷,搭建群众纠纷解决新平台。利用周末和夜晚,联合镇综治办、派出所、村委会等开展“星星‘典’灯”法治夜课、“白茶夜话”等活动,研究苗头性问题,发现矛盾纠纷,现场调度、化解,让矛盾消弭在萌芽状态。

“这样的古建亭辖区有13座,是村民议事、化解纠纷、传播无讼理念的好地方。殷祖法庭也建了一座‘和谐亭’,拟着力打造成‘无讼大冶’法治文化品牌。”胡国艳介绍,2024年以来,在古建亭内高效化解婚姻家庭纠纷、侵权纠纷、邻里关系、民间借贷、土地承包经营权转让纠纷、抚养费及赡养纠纷等20余起,有20多个社区(村)已实现从“止讼”到“无讼”的转变。